- Alumni-Porträts

Absolvent:innen der Vetmeduni als Interviewpartner:innen gesucht!

Verraten Sie uns mehr über Ihren Berufseinstieg, Ihre Stationen, Ihre (Um)Wege und Ihre Motivation. Unsere Studierenden und Leser:innen freuen sich, wenn Sie uns teilhaben lassen an Ihren Erfahrungen.

Wir freuen über Ihre Nachricht.

Unsere Alumni im Gespräch:

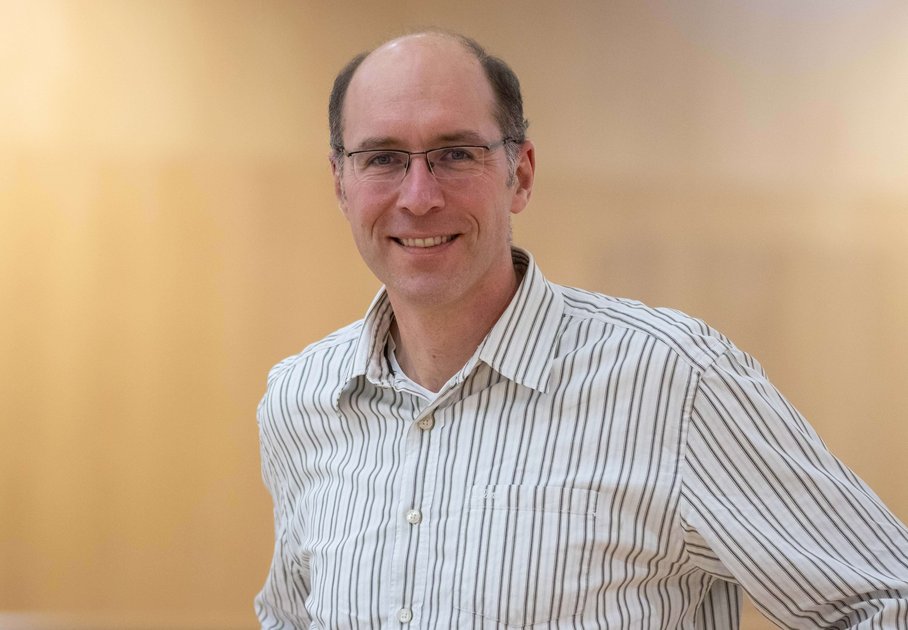

VETMED: Als Direktor der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sind Sie für rund 800 Mitarbeiter:innen und 164 Millionen Euro Budget verantwortlich – wie geht es Ihnen damit?

Nikolaus Georg Kriz: Ich bin in diese Aufgabe und Verantwortung glücklicherweise nicht hineinkatapultiert worden, sondern Schritt für Schritt über die letzten 32 Jahre hineingewachsen. Begonnen habe ich im Regulatory Environment – die Mischung englischer und deutscher Begriffe ist meine Berufskrankheit – im Juni 2000 bei der Europäischen Arzneimittelagentur, damals mit Sitz in London.

VETMED: Wie kam es zu dem Wechsel von der Uni in eine EU-Behörde, auch wenn der Schritt geografisch nicht groß war?

Kriz: Ich war Dozent für Pferdechirurgie an der University of Glasgow und habe dort in der Klinik, Lehre und Forschung gearbeitet. Auf der Suche nach interessanten Positionen stieß ich zufällig auf eine Annonce: Gesucht wurde ein Tierarzt bei der Europäischen Arzneimittelagentur, der erfahren im praktischen Umgang mit klinischen Studien war. Für so einen Job auf EU-Ebene werden meist Anwälte gesucht und im wissenschaftlichen Bereich Scientists aus der Industrie oder nationalen Behörden. Ich sah hier eine Chance. Parallel habe ich mich um eine Professur beworben. An einem Freitag war das Hearing in London, am Montag darauf die letzte Runde in Wien. Eine Tür ging zu und die andere auf. Ich habe mich entschlossen durchzugehen und mich in dem internationalen Umfeld sofort wohlgefühlt.

VETMED: Hat sich Ihr Zugang zum Thema Tierwohl mit den Aufgaben verändert?

Kriz: Ich bin Tierarzt geworden, um das Leben von Tieren zu verbessern. Bei der Zulassung von Tierarzneien in der EMA hat mich gereizt, mit einem größeren Hebel Einfluss zu nehmen. Anfangs habe ich das Einzeltier therapiert, auch Herdenschutz habe ich gelernt. Heute geht es für mich zumeist um die europäische Gesamtpopulation. Die EFSA ist für Lebensmittelsicherheit zuständig, meine Aufgabenbereiche haben sich mit meinem Wechsel 2017 ausgeweitet auf Tierseuchen, Tierwohl und Pflanzengesundheit. Inzwischen bin ich für unseren ganzen Zuständigkeitsbereich verantwortlich. Der Blickwinkel hat sich verändert, die Grundidee nicht.

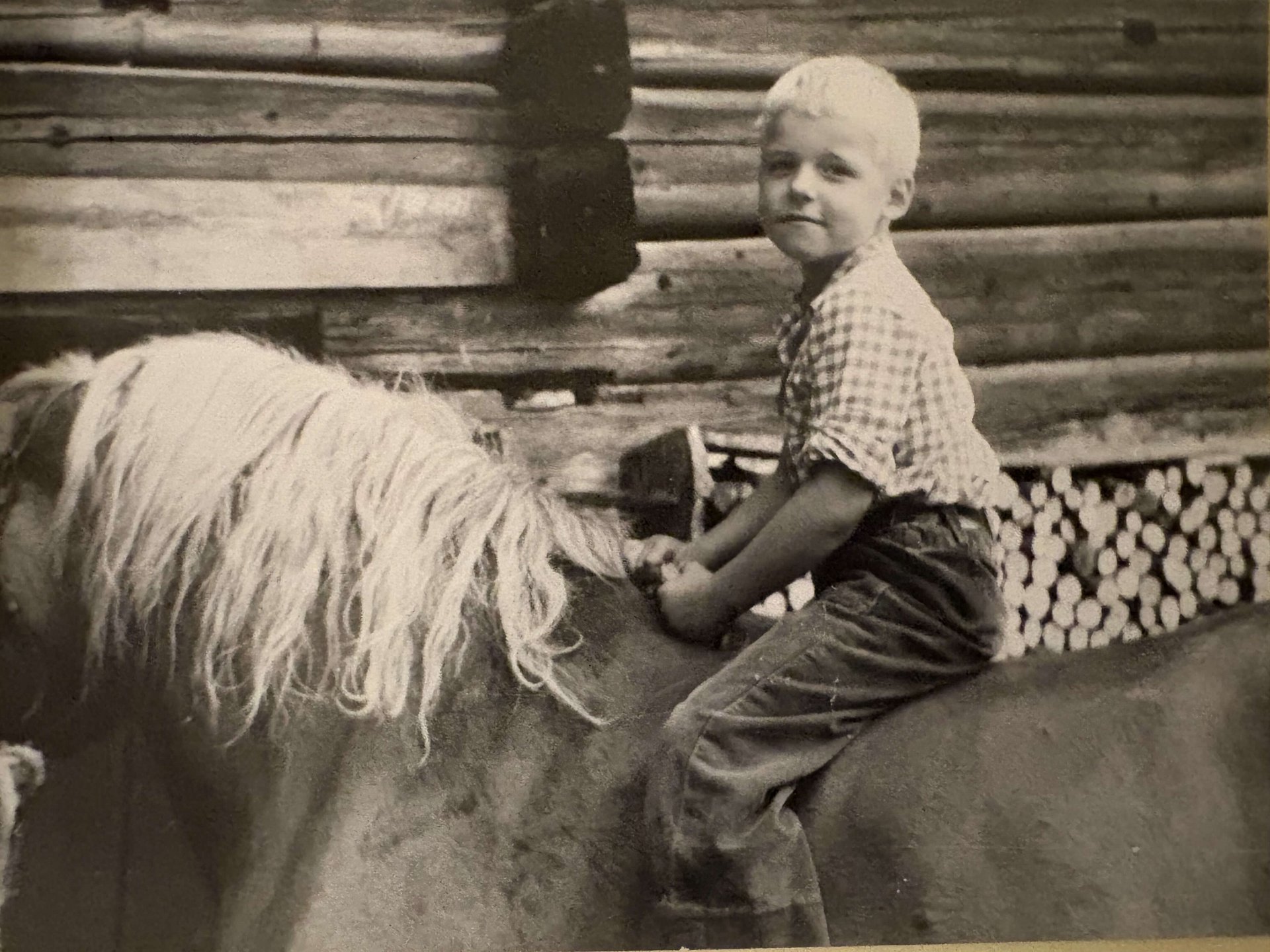

VETMED: Was hat Sie 1987 zum Studium der Veterinärmedizin motiviert?

Kriz: Mein Vater war erfolgreicher Turnierreiter und Haflingerzüchter. Ich habe die meiste Zeit meiner Jugend auf einem Kleinbauernhof in den Bergen nahe Judenburg, auf einer „Hube“ verbracht, umgeben von anderen Bauernhöfen, Rindern und Pferden. Man erzählt über mich, dass ich zuerst reiten, dann skifahren und dann gehen gelernt habe. Der Bezug zu Pferden war mir praktisch in die Wiege gelegt und die Möglichkeit mit Tieren zu arbeiten hat mich fasziniert.

VETMED: Hat Sie die Ausbildung in Wien gut auf Ihre Aufgaben vorbereitet?

Kriz: Ich weiß noch, dass wir öfter vor der Evidenzstelle übernachtet haben, um einen frühen Prüfungstermin zu ergattern...heute unvorstellbar. Ich habe das Studium in Mindestzeit durchgezogen. Die Ausbildung an der alten Vetmeduni war theorielastig, aber sehr umfassend, was sich als Vorteil herausgestellt hat. Ich habe als Fachtierarzt in Sydney, im mittleren Westen der USA und in Schottland praktiziert und bin dankbar für die fundierte Ausbildung. Eine Studienkollegin arbeitet bei der WHO, ein anderer hat eine Praxis in Eggenburg, einer ist Amtstierarzt in Zell am See – ich habe diese Vielfalt an Menschen und Karrieren immer geschätzt. Professor Reuben Rose, mein Mentor, hat mich gelehrt, dass man als „Vet“ ein ausgebildeter Wissenschaftler ist, der sich sehr agil aufstellen kann. Mit großen Augen habe ich aus dem Ausland zugesehen, wie der tolle neue Campus gebaut wurde.

VETMED: Was macht für Sie den Reiz der Arbeit in der europäischen Verwaltung aus?

Kriz: Ich liebe es, mit Kolleg:innen aus 27 Ländern zu arbeiten. Die verschiedenen Einstellungen, Arbeits- und Problemlösungskulturen machen es interessant, herausfordernd und oft auch lustig. Ich bin eine typisch österreichische Mischung mit Vorfahren aus aller Herren Länder, aufgewachsen mit der Idee, dass Grenzen sinnlos sind und Menschen zusammenarbeiten müssen. Es ist immer enttäuschend für mich, wenn die Leute auf Brüssel schimpfen – wir sind alle ein Teil der EU und diese Gemeinschaft ist stärker, gescheiter und fähiger, als jeder Nationalstaat allein, das lehren uns auch die Geschichtsbücher.

VETMED: Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus?

Kriz: Wir sind eine wissenschaftliche Agentur mit elf Gremien zur Risikobewertung. Je weiter ich aufgestiegen bin, umso vielfältiger wurde meine Tätigkeit. Als Direktor der EFSA kommen zu den wissenschaftlichen Beurteilungen auch Budget- und Führungsthemen sowie internationale Aufgaben und Kooperationen. Von außen wirkt die Tätigkeit vielleicht gleichförmig, für mich war es immer hochgradig vielfältig. Wir stellen politisch unabhängig eine wissenschaftlich fundierte Risikobewertung sicher, die für Menschen, Tiere, Pflanzen und Umwelt wichtig sind.

VETMED: Was beschäftigt Sie aktuell am meisten?

Kriz: Nie nur eine Sache – von der Afrikanischen Schweinepest bis zu Mikroplastik, von der Vogelgrippe zu Pflanzenschutzmitteln, vom Olivenbaumsterben zu neuartigen Lebensmitteln und vieles mehr. Wir gewährleisten die Sicherheit der Lebensmittel in Europa nach dem Motto: If it‘s not safe, it‘s not food.

VETMED: Wie läuft so ein Risk Assessment ab?

Kriz: Am Beginn stehen eine weitreichende Datenerfassung und die Suche nach unabhängigen Expert:innen. Dann führen wir die Bewertung in vier Schritten durch: Gefahrenidentifizierung, Gefahrencharakterisierung, Expositionsabschätzung und Risikocharakterisierung, die eigentliche Risikobewertung. So werden wissenschaftliche Grundlagen für das Risikomanagement geschaffen und die öffentliche Gesundheit geschützt. Die Risikokommunikation ist integraler Bestandteil der Bewertungen. Unsere Bewertungen werden einer öffentlichen Konsultation unterzogen – da passiert also nichts hinter verschlossenen Türen.

VETMED: Wie unterstützt Künstliche Intelligenz das Risk Assessment?

Kriz: Sie ist eine wertvolle Unterstützung beim Durchforsten großer Datenmengen. Der Schritt davor ist aber ebenso wichtig. Die Daten müssen KI-kompatibel sein, verfügbar und vergleichbar. Eine meiner ersten Aufgaben in der EFSA, als Leiter des Bereichs Tier- und Pflanzengesundheit, war diese Parameter in allen Mitgliedsstaaten zu erheben, weil wir Sekundärverwalter sind und Datenbanken miteinander reden lassen können. Die EFSA hat ein relativ großes IT-Budget und wir haben für die systematische Literaturreview eine Software mitentwickelt, die allen zugutekommt. Unser Auftrag ist, für die Mitgliedsstaaten nützlich zu sein.

VETMED: Wie unbekümmert sind Sie als jemand, der beruflich Risiken bewertet?

Kriz: Wir alle wissen, dass es kein Null-Risiko gibt. Ich bin begeisterter Freeskier und Skitourengeher und daher gewohnt auch privat Risiken abzuschätzen. Die routinemäßige Anwendung der Risikobewertung hat sicher dazu beigetragen, dass ich positiv und gefasst durchs Leben gehe.

VETMED: Was macht Parma lebenswert? Was vermissen Sie als Steirer?

Kriz: An Judenburg vermisse ich die Berge, die gute Luft, das Leitungswasser und den direkten Zugang zu Outdoorsport. Nach 16 Jahren in London vermisse ich das Kulturangebot in dem Schmelztiegel. Und Parma hat das beliebte italienische Flair, diese Liebe zum Essen und Freundlichkeit.

Das Interview hat Astrid Kuffner geführt.

VETMED: Woran arbeiten Sie in der Forschungsgruppe „Experimentelle Reanimationsforschung" an der Meduni Wien?

Wolfgang Weihs: Das Zeitfenster, um nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand durch Reanimation das Überleben zu ermöglichen, besteht in etwa zehn Minuten. Wir versuchen Wiederbelebungsmethoden weiterzuentwickeln und testen neue Ansätze, um das Überleben danach zu verbessern. Dazu haben wir beispielsweise Matten für die therapeutische Kühlung von Patient:innen noch im Rettungswagen entwickelt. Zudem versuchen wir den Zeitraum, in dem Menschen wiederbelebt werden können, durch Erforschung neuer Reanimationsstrategien zu verlängern. Am Zentrum für biomedizinische Forschung führen wir aktuell Versuche am Rattenmodell durch. Unter Narkose wird ein Herzstillstand nach Kammerflimmern im Labor ausgelöst und die Tiere nach acht Minuten mit einem extrakorporalen Kreislauf wiederbelebt und anschließend gekühlt. Ein Modell, das nur an ganz wenigen Forschungsstätten der Welt so durchgeführt wird. Es werden die Auswirkungen auf Neurologie und Überleben erforscht, aber daran anschließend werden in einem breiten Netzwerk von Fachleuten und Forschungsinstitutionen Proben analysiert, um Fragen aus verschiedenen Perspektiven wie der Nervenzellpathologie in Gehirn und Rückenmark, der Auswirkung der Therapie auf biochemischer und molekularbiologischer Ebene etc. zu beantworten. Dieses mittlerweile internationale Netzwerk habe ich mit aufgebaut und darin arbeiten wir zum Beispiel auch eng mit der Vetmeduni zusammen.

Davor haben Sie an zwei verschiedenen Elefantenstationen auf Sri Lanka wildtierbiologische Studien gemacht. Wie kam es dazu?

Weihs: Ich war bereits Musikstudent und hab die Milizoffiziersausbildung im österreichischen Bundesheer absolviert, als ich mit Veterinärmedizin anfing. Ich war schon immer an Biologie bzw. Zoologie, aber auch Geschichte interessiert. Da mein Vater Berufsmusiker war, hat Musik bei uns Zuhause eine große Rolle gespielt. Ich wollte aber etwas studieren, das viele Möglichkeiten bietet. Meine erste Idee war Tierarzt spezialisiert auf Exoten zu werden. Im Zuge eines Wahlfachs habe ich den bekannten Elefantenforscher Fred Kurt kennen gelernt und war 1997 und 1999 mit ihm bei zwei wildtierbiologischen Feldstudien auf Sri Lanka dabei. Wir haben gemeinsam ein Buch dazu verfasst: „Elefant in Menschenhand“ (Filander Verlag 2001). Auch deswegen habe ich ziemlich lange studiert. Ich wollte aber nicht ständig im Ausland arbeiten, habe meine Familie hier und in Österreich gibt es nicht so viele Elefanten. Daher habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, meinen Lebensmittelpunkt hier zu belassen. 2022 war ich aber Gastforscher an der Karls Universität in Prag, um in einem großartigen Team arbeiten.

VETMED: Keine Ausbildung oder Berufserfahrung ist je umsonst. Was haben Sie das Bundesheer und das Musikstudium gelehrt, was Ihnen heute noch hilft?

Weihs: Im Orchester lernst du, dass es nur funktioniert, wenn alle an einem Ziel arbeiten. Der Dirigent steht vorne, aber ein eingespielter Klangkörper schafft es auch ohne ihn. Beim Bundesheer habe ich führen gelernt und in belastenden Situationen durchzuhalten und zu improvisieren. Beides hilft mir heute noch.

VETMED: Das Doktorat in Veterinärmedizin haben Sie bereits während Ihrer Zeit an der Meduni Wien gemacht. Wie sind Sie als Tierarzt da hingekommen?

Weihs: Durch Zufall. Ein Studienfreund hat mir 2003 erzählt, dass Studenten gesucht werden, die Versuchstiere im Nachtdienst betreuen. In der Erforschung von Kunstherzen wurden Kälber eingesetzt. Die frisch operierten Tiere, über zahllose Schläuche mit der externen Pumpe verbunden, mussten alleinverantwortlich nach der OP versorgt werden. Da musste man schnell von der Theorie auf die Praxis umschalten. Ich hatte erstmals das Gefühl, dass es ums Leben geht, nicht ums Lernen. Zudem war es ein gut bezahlter Studentenjob. So wurde ich erstmals in der medizinischen Forschung registriert. Nach den Pflichtpraktika im Studium wurde ich vom renommierten Reanimationsforscher Fritz Sterz gefragt, ob ich auch seine Tiere am Zentrum für biomedizinische Forschung der Meduni Wien betreuen kann. Meine Dissertation verfasste ich über ein Projekt im Haus. Ich habe mich wohl nach und nach ein bisserl unentbehrlich gemacht und wurde als Forschungsassistent angestellt. Nun bringe ich Kontinuität in eine Arbeit, die auf Erfahrung aufbaut. Die jungen Humanmediziner:innen gehen meist nach ein paar Semestern experimenteller Forschung zurück in die klinische Ausbildung.

VETMED: Sie arbeiten am Wiener AKH, wo jeden Tag Menschen geheilt werden oder es nicht schaffen. Was macht das mit Ihnen?

Weihs: Ich gehe jeden Tag durch eine Klinik zu meinem Dienstzimmer, wo ich kranke Kinder und besorgte Eltern sehe. Für die Kolleg:innen an der Universitätsklinik habe ich immer ein tröstendes Wort und ein offenes Ohr, weil ich zum Team gehöre, aber nicht direkt in die menschlichen Dramen involviert bin. Mir gibt Sinn, dass es bei meiner Arbeit letztlich darum geht, das Leben von Menschen zu verbessern.

VETMED: Was fasziniert Sie an der Arbeit am Grenzbereich zwischen Leben und Tod?

Weihs: Ich bin fasziniert von der ägyptischen Mythologie. Osiris ist der Gott des Jenseits, der Wiedergeburt und der Fruchtbarkeit. Das „Reanimieren“ ist einer der innigsten Wünsche der Menschheitsgeschichte. Mein Job hat etwas Osirispriesterhaftes. Ich kämpfe gegen die Zeit, die beim Herz-Kreislauf-Stillstand unerbittlich abläuft. Jede vergangene Minute steht zwischen einem Weiterleben und dem endgültigen Versterben.

VETMED: Was raten Sie Studierenden, die sich für Forschung interessieren?

Weihs: Ich habe den Eindruck, dass in der Ausbildung an der Vetmeduni ein riesiges Wissensgebiet vermittelt wird. Forschung bedeutet Fokussierung. Man überblickt ein kleineres Gebiet, das aber gut. Eine schlechte Note in Physio sollte einen also nicht davon abhalten, diesen Weg einzuschlagen. Mein Rat ist, sich ein Ziel zu setzen, aber offen für interessante Gelegenheiten zu bleiben. Diese beim Schopf zu packen, auch wenn es vielleicht eine Ablenkung bedeutet. Wenn ich mir vorgenommen hätte, in die Reanimationsforschung zu gehen, wäre ich vermutlich nie hier gelandet. Und das Umfeld ist wichtig. Eine Gruppe kann noch so renommiert sein, das Thema noch so zukunftsträchtig. Wenn ich mich nicht wohlfühle, wird das nichts. Forschung braucht sicher Enthusiasmus, Durchhaltevermögen und ein wenig Glück.

VETMED: Sie sind Mentor im Senior Mentoring Programm der Meduni Wien. Was vermitteln Sie den Mentees?

Weihs: Ich versuche ihnen Selbstvertrauen mitzugeben und die Gelegenheit ohne Scheu mit meiner Forschung in Kontakt zu kommen - auch in meinem Wahlfach. Rückschläge sind normal. Wir planen bestmöglich und wollen kein Versuchstier verschwenden. Aber wenn etwas nicht klappt, wiederholen wir den Versuch.

VETMED: Welche Rolle spielt Musik heute in Ihrem Leben? Wollten Sie nie Cellist werden?

Weihs: Musik ist eine Sprache, ohne die ich nicht leben möchte. Ich habe sie gewissenhaft erlernt und bin bis heute ein ausgiebiger Musikhörer. Aber als Berufsmusiker zu arbeiten, bringt gewisse Zwänge mit sich, die ich nicht haben wollte.

Das Interview hat Astrid Kuffner geführt.

VETMED: Sie haben zwei Jahre Jus studiert, bevor Sie ins Studium der Veterinärmedizin gewechselt haben. Was gab dafür den Ausschlag?

Maria Guschlbauer: Ich wollte immer Veterinärmedizin studieren, habe mir das Studium aber zunächst nicht zugetraut. Über Jus sagt man, dass man da nichts verkehrt machen kann. Ich habe bis zum Römischen Recht durchgehalten, dort über den Besitz von Sklaven und Pferden gelernt und da ist mir eingeschossen: Ich sitze im falschen Studium. Ich habe zusammengepackt und als ich am Campus den Aushang für das Wahlpflichtfach „Bewegungsanalyse des Pferdes“ gesehen habe, fühlte es sich richtig an. Mich doch noch an der Vetmeduni einzuschreiben, war die beste Entscheidung meines Lebens. Tatsächlich ist der geschärfte Blick für Gesetzestexte für meine Arbeit heute eine gute Grundlage.

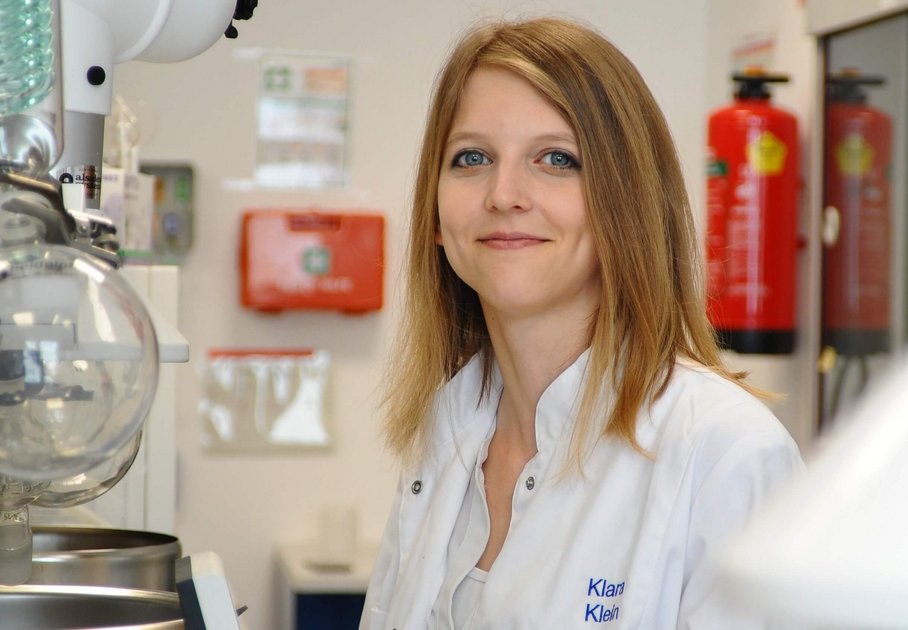

VETMED: Sie haben sich mit Jänner 2025 als erste Fachtierärztin für Versuchstierkunde der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln habilitiert und leiten seit 2016 das Tierhaltungsnetzwerk. Nicht Tiere zu heilen, sondern für die Forschung artgerecht zu halten, ist keine ganz typische Motivation, um Veterinärmedizin zu studieren. Wie kam es dazu?

Guschlbauer: Ich habe schon in meiner Kindheit Zugang gefunden. Mit meiner Familie war ich oft bei Tante und Onkel in Mödling zu Besuch. Mein Onkel hat am Bundesamt für Tierseuchen gearbeitet und auf dem Gelände gewohnt. Er hat mir viel von der Vielfältigkeit seiner Arbeit erzählt, die mich damals schon begeistert hat. Einmal hat er dem Familiendackel das Leben gerettet, weil er ja ausgebildeter Tierarzt war. Meine Cousine hatte Zuhause im Keller eine tierschutzkonforme Mäuseburg – die hatten ein perfektes Leben. Ich hatte da nie Bedenken oder Vorurteile – mein Onkel war da total transparent und mir kam das sehr ordentlich vor. Im Studium habe ich mich dennoch zunächst aufs Pferd konzentriert. Die Versuchstierkunde wurde erst später mein Thema.

VETMED: Für das PhD-Studium haben Sie 2007 von Wien an das Physiologische Institut der Tierärztlichen Hochschule in Hannover gewechselt. Von dort sind Sie 2013 nach Köln gezogen. Wie kam es dazu?

Guschlbauer: Die Vetmeduni in Wien ist international gut aufgestellt. Nach dem Studium habe ich mich einfach für ein Praktikum in Hannover beworben. Das Leben in Norddeutschland, diese Pferdewelt, hat mir sofort gut gefallen. Ich war wissenschaftliche Mitarbeiterin und musste mir da erstmals Gedanken über Tierversuchsanträge machen. Ich wollte auf zellulärer Ebene erforschen, warum manche Pathologien so schwer in den Griff zu bekommen sind und wie man es besser machen kann. Nach meiner Post-Doc Zeit wolle ich mich weiterentwickeln und habe mich umgesehen. Eine Stelle war in Wien ausgeschrieben und eine in Köln.

VETMED: Bevor wir zur aktuellen Aufgabe kommen: Hat Sie die Ausbildung gut auf die Arbeit im Ausland vorbereitet?

Guschlbauer: Wir haben eine sehr gute praktische Ausbildung genossen. Auf dem Lehr- und Forschungsgut der Vetmeduni (Anmerkung: Heute VetFarm) durften wir immer sehr viel selber machen. Das war für mich ein klarer Vorteil. Ich hatte nie Scheu davor, etwas Praktisches zu tun.

VETMED: Hat es Ihnen in Ihrer neuen Heimat geholfen aus Wien zu sein?

Guschlbauer: Mit dem Wiener Schmäh kann man einiges retten. Aber vor allem finde ich richtig, was ein anderer Onkel von mir immer gesagt hat: Wo Menschen sind, da menschelt es. Mit Diversität tolerant umzugehen, ist vielleicht eine österreichische Grundtugend. Damit komme ich gut zurecht.

VETMED: Zurück nach Köln: Wie konnten Sie an einer humanmedizinischen Fakultät Fuß fassen und was reizt Sie daran?

Guschlbauer: Ich wollte mich weiterentwickeln und in Köln haben sie jemanden für die Forschung im Großtierbereich gesucht. Ich dachte mir „das wird nichts“, aber wollte mich jedenfalls bewerben. Von Norddeutschland ins Rheinland habe ich noch einmal einen positiven Kulturschock erlebt: Ich wurde sehr freundlich empfangen und zum Probearbeiten eingeladen. Es ist meine Art, mir immer kleine Ziele zu setzen. Also habe ich mich in Köln entschieden, die Ausbildung zur Fachärztin für Versuchstierkunde anzufangen. Von dort hat der Weg in die Managementfunktion begonnen, die ich seit 2016 innehabe. 2023 habe ich einen weiteren großen Tierhaltungsbereich dazu übernommen.

VETMED: Sie leiten seit 2023 das gesamte Tierhaltungsnetzwerk, wo Versuchstiere für die medizinischen Forschung gehalten und zur Verfügung gestellt werden, haben Verantwortung für rund 70 Mitarbeiter:innen. Wie legen Sie diese Führungsaufgabe an?

Guschlbauer: Ich habe im Lauf meiner Karriere viele Führungspersonen gesehen und ihr Verhalten für mich interpretiert. Meine Zeit in der Österreichischen Hochschüler:innenschaft, wo ich ein Jahr Vorsitzende war, hat mich gut darauf vorbereitet, mit Menschen und ihren unterschiedlichen Bedürfnissen zu arbeiten. Ich mache das wahnsinnig gerne. Mir sind dabei klare Zuständigkeiten wichtig. Jede:r muss wissen: was ist mein Tätigkeitsbereich, wen kann ich fragen, wer hat die Verantwortung, wer hat mir etwas zu sagen? Ich möchte eine „Culture of Care“ umsetzen, eine Art Fürsorge und Wertschätzung. Die haben wir für unsere Tiere und aber auch für Menschen. Die lebe ich vor und die erwarte ich mir auch von meinen Mitarbeiter:innen aus Service, Verwaltung, Tierpflege und Veterinärmedizin. Die Kommunikation darf nicht abreißen. Das ist in den letzten Jahren meine Aufgabe geworden und ich habe ein absolutes Urvertrauen in meine Leute.

VETMED: Wie antworten Sie Menschen, die den Einsatz von Versuchstieren kritisieren?

Guschlbauer: Wir stehen in direktem Kontakt mit komplexer medizinischer Forschung in der Klinik, die wichtige Erkenntnisse bringt. Wenn ich eine ethische Begründung für mein Tun brauche, gehe ich hinüber in Klinik z.B. auf die Intensivstation oder in die Kinderonkologie. Da sehe ich, warum wir das machen.

Die Versuchstiere werden vorbildlich umsorgt und können nach ihren Ansprüchen leben. Selbstverständlich halten wir uns an das 3R-Prinzip für Tierversuche (Replacement, Reduction, Refinement). Ich bin stolz auf das, was ich tue. Für mich ist wichtig, dass es einen Mehrwert für den Menschen hat. Tierschutz als oberste Prämisse geben wir auch in den versuchstierkundlichen Kursen weiter, die wir an der Uniklinik halten.

VETMED: Sie leben schon lange in Deutschland. Wie pflegen Sie die Beziehung zu Wien im Alltag?

Guschlbauer: Meine Familie ist weit weg, aber mir sehr wichtig. Sie hat mir immer den Rücken gestärkt. Ich plane also Zeit für Besuche ein. Aus Wien bringe ich dann gerne typische Süßigkeiten für mein Team mit. Zuhause koche ich immer wieder typisch österreichisch. In meinem Büro hängt eine schöne Stadtansicht von Wien in Blickrichtung Kahlenberg und Cobenzl.

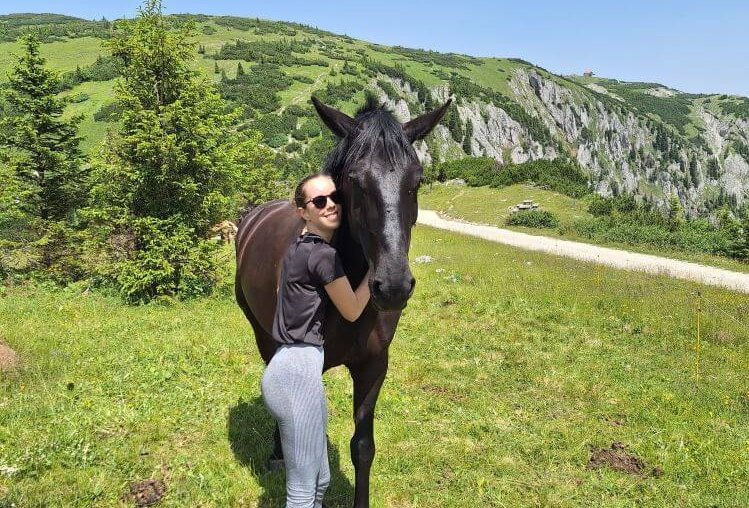

VETMED: Was machen Sie, um nach einem langen Tag abzuschalten?

Guschlbauer: Für meine Leute bin ich im Notfall immer erreichbar – diese Verantwortung belastet mich aber nicht. Nach der Arbeit fahre ich zu meinem Pferd und auf dem Weg dorthin lasse ich die Arbeit los. Ich bin als Naturfanatikerin fast täglich mit dem Hund oder dem Pferd draußen - das erdet mich total.

Das Interview hat Astrid Kuffner geführt.

VETMED: Was hat Sie zum Veterinärmedizinstudium in Wien motiviert?

Claudia Lindh: Ich bin in Kärnten in der Nähe von Villach aufgewachsen. Ausschlaggebend für die Berufswahl waren mein Interesse an Pferden und mein Hobby Reiten, aber auch Wirtschaft hat mich interessiert. Heute kann ich diese beiden Neigungen gut verbinden. Tiermedizin war zunächst meine größere Passion und ich bin das Studium mit großem Idealismus angegangen. Ich war immer schon eher analytisch, fakteninteressiert und nerdy, wie man heute sagt. Ich habe schon immer viele verschiedene Bücher gelesen, von Zukunftsforschung bis zur Epidemiologie war alles dabei. Das Studium war super, aber der Beruf Tierärztin in der Praxis nichts für mich.

VETMED: Sie haben sich im Doktorat am Institut für Tierernährung interdisziplinär mit Ernährung, Immunologie und Public Health beschäftigt. Wie kam es zu dieser Spezialisierung?

Lindh: Ich bin sehr offen und neugierig. Ich würde mich gar nicht als Expertin in einem definierten Gebiet sehen. Das Neue war für mich immer das Interessante – ich bin da ein bisschen opportunistisch. Ich war zunächst Fan der Idee Pferdetierärztin zu werden, bin aber im Studium auf Nutztiere umgestiegen, weil es ein komplexes und interessantes Feld ist und ich die Leute mochte. Im größeren Rahmen hängen Nutztiere, Futtermittel, Lebensmittelversorgung und -sicherheit zusammen. Ich habe nacheinander und aufbauend in verschiedenen Projekten zu Futtermittelhygiene, Epidemiologie und Public Health gearbeitet. Zudem habe ich im Rahmen von Auslandspraktika in den USA, in Berlin, den Niederlanden und Schweden mit verschiedenen Methoden und Menschen gearbeitet.

VETMED: Schweden hat sie aber auch aus anderen Gründen gepackt, oder? Sie leben seit 2012 in Uppsala, haben sich beruflich verändert: Von der Assistant Professor an der Uni zur Produktmanagerin im Biotechnologieunternehmen.

Lindh: Stimmt! Ich habe 2010 meinen Mann kennengelernt und er ist zunächst für zwei Jahre mit nach Wien gekommen. Wir haben geheiratet und beschlossen, für die Familiengründung nach Schweden zu übersiedeln. Ich habe bei Boehringer Ingelheim angefangen, in dem kleinen schwedischen Spin-off Svanova, das Diagnostik für anzeigepflichtige Tiererkrankungen entwickelt. Da konnte ich mein epidemiologisches Wissen und meine analytische Ader gut einsetzen. Die Soft Skills habe ich auch in firmeneigenen Kursen weiterentwickelt, es gab Mentorship und viel Learning by Doing. Die kleine Firma war super für den Einstieg in die Unternehmenswelt, denn da kann man viel machen. Im Produktmanagement geht es um Kommunikation, Marktanalyse, die Verbesserung des Produkts mit F&E und Partnern, die beste Preisstrategie, man macht Ausschreibungen und vernetzt sich z.B. auf Konferenzen und Messen.

VETMED: Heute arbeiten sie bei DeLaval, einem Technologieanbieter. Wie kam es dazu?

Lindh: Ich habe mich initiativ dort beworben, weil ich fasziniert von der Idee war, direkt an der Melkmaschine Proben zu nehmen. Also noch im Stall Daten zu analysieren und Produktionskrankheiten rasch zu erkennen. Dort habe ich im Herbst 2017 als Produktspezialistin angefangen und bin jetzt seit fünf Jahren Business Development Manager. Sensoren, Automatisierung und Robotics waren für mich komplett neue Gebiete, aber ich habe mir das angelernt.

VETMED: Hat Sie die Ausbildung an der Vetmeduni auf Ihre verschiedenen Berufsbilder gut vorbereitet?

Lindh: Das Medizinstudium hat mein strukturiertes und analytisches Denken geschult und mir ein Grundverständnis für Physiologie und Diagnostik von Nutztiererkrankungen mitgegeben. Die Technologien für Bestandsmessungen und Precision Medicine steckten damals noch in den Kinderschuhen, sind aber heute sicher Lehr- und Forschungsthemen. Auch Kommunikation gehört zur Forscherinnenausbildung – dieses Skills-Set braucht man auch in der Wirtschaft.

VETMED: DeLaval ist eine weltweit tätige Firma mit 5000 Angestellten, die alles rund ums Melken und Stallmanagement anbietet, Lösungen für Verhaltensanalyse, Milchwirtschaft und Herdenmanagement. Was machen Sie dort als Business Development Managerin?

Lindh: Ich bin zuständig für Strategie und Innovation, beobachte also Markt Trends, die regionalen Mitarbeiter:innen und das Product Management geben mir Feedback, ich beobachte den Mitbewerb. Ich versuche Ziele im Business Development zu definieren und sie durch aktives Innovationsmanagement zu erreichen, vor allem erproben wir neue Technologien. Es geht darum zu entscheiden, was unsere Firma für unsere Kunden weiterentwickeln soll.

VETMED: Was ist Ihr Rezept für den konstanten Wandel und das Ergreifen immer neuer Chancen?

Lindh: Die Neugierde und Weltoffenheit für Neues waren wichtig – das habe ich, glaube ich, schon Zuhause mitbekommen. Ich habe die Digitalisierung auch privat immer begrüßt und genutzt. Beruflich geht es um ihren Nutzen in Kombination mit der traditionellen Landwirtschaft. Eine treibende Kraft für mich ist, Gutes zu tun – bei DeLaval mit innovativen Produkten, die im Betrieb funktionieren. Bei diesem praktischen Denken hilft mir mein Studium. Um erfolgreich in meiner Rolle zu sein, muss ich strukturierte, logische Schlussfolgerungen ziehen, also auch bei hoher Komplexität des Inputs zu einer Empfehlung kommen. Auch das wird im Studium durch den wiederholten Weg von der Analyse zur Diagnose geschult. Im Relationship Management mit Kund:innen, Kolleg:innen und externen Partner:innen hilft Logik nicht weiter, es menschelt. Es braucht die Möglichkeit, dass andere sich einzubringen können, zudem eine deutliche, strukturierte und leidenschaftliche Kommunikation, um Zug reinzubringen. Enthusiasmus ist wichtig für Überzeugungskraft.

VETMED: Was vermissen Sie an Österreich?

Lindh: Ich fühle mich in beiden Ländern Zuhause, aber Schweden ist geografisch weiter weg von anderen, als Wien. Oder Villach, wo du zum Abendessen nach Italien oder Slowenien fahren kannst. Dort habe ich mich zentraler gefühlt. Ich vermisse meine Familie, alte Freunde und die Berge. Uppsala ist aber eine Universitätsstadt, ich habe also neue internationale Freunde gefunden und wir haben auch eine Österreich-Community.

VETMED: Und was war in Schweden ungewohnt für Sie?

Lindh: Mein Mann hat mir stolz das Schloss von Uppsala gezeigt. Aber wenn man die Habsburger zum Vergleich hat... nun ja. Manche Traditionen gibt es hier nicht, wie etwa den Donauwalzer zu Silvester. Die Schweden sind anders sozialisiert, mehr auf die Gruppe ausgerichtet und das finde ich gut. In Kärnten sind wir ja sehr herzlich. In Schweden sind die Menschen reservierter, tauen erst ein bisserl später auf. Ich bin also mit meiner Art etwas exotisch. Mir hilft das auch im Geschäftsleben, weil ich recht aufmerksam und vielleicht auch etwa lustiger bin.

VETMED: Wo finden Sie Ausgleich?

Lindh: Bei meiner Familie mit den Kindern. Wir sind alle recht sportlich – gehen zum Beispiel langlaufen, wandern und reiten. Die Natur in Schweden ist sehr weitläufig und schön und bietet einen guten Ausgleich. Ich lese auch immer noch sehr viel.

Das Interview hat Astrid Kuffner geführt.

VETMED: Wollten Sie beide immer Tierärztinnen werden?

Melitta Neurauter: Wir sind beide damit aufgewachsen. Wir kennen das Rundherum von klein auf: im Stall helfen, melken, die Tiere versorgen – wir hatten zudem einen Hund.

Anna Wassermann: Ich wollte schon im Kindergarten Tierärztin werden. Ich bin ja auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen, zwei Onkel von mir sind Tierärzte.

VETMED: Wenn man eng zusammenarbeitet und gemeinsam ein unternehmerisches Risiko eingeht, muss man sich gut verstehen. Haben Sie sich schon im Studium kennengelernt?

Neurauter: Kennengelernt haben wir uns erst kurz vor der Gründung der Praxis. Der Amtstierarzt vom Bezirk Imst hat Leute gesucht, die im Ötztal die Betreuung von Großtieren übernehmen können.

VETMED: Wie haben Sie festgestellt, dass Sie gut harmonieren? Ergänzen Sie sich oder sind Sie sich besonders ähnlich?

Neurauter: Fachlich sind wir uns recht ähnlich. Wir arbeiten in eine gemeinsame Richtung, haben beide viel Intensivmedizin gemacht, operieren alles selbst von der Klaue bis zum Darmverschluss. Im Charakter sind wir unterschiedlich. Ich bin beispielsweise lauter, aber wir ergänzen uns wohl.

Wassermann: Stimmt, ich bin ruhiger, aber fachlich sprechen wir die gleiche Sprache. Wir haben uns auf einen Kaffee zusammengesetzt und bestimmte Fragen geklärt. Wir haben vermutlich viel Glück gehabt, weil wir uns gleich sympathisch waren.

VETMED: Was war rückblickend die wichtigste Frage beim gegenseitigen Beschnuppern?

Neurauter: Wie wir uns anteilig einbringen. Wir geben jede 50% bei Arbeit und Finanzierung – wir wollten beide immer gleich viel reingeben – und rausnehmen. Wir wechseln uns bei den Nachtdiensten ab. Tagsüber arbeiten wir getrennt, jede mit ihrem Dienstauto und haben abwechselnd das Diensttelefon mit. Die mit dem Telefon macht die Einteilung. Wir besprechen Fälle bei der Übergabe und machen größere Operationen gemeinsam.

So sind wir rund um die Uhr erreichbar – immer. Im Herbst und Winter wenn die Kälber zur Welt kommen, ist es intensiv. Da hatten wir 2024 in zwei Wochen jede Nacht einen Einsatz.

VETMED: Welche Bedeutung hat die Praxis in Längenfeld für die tierärztliche Versorgung im Ötztal?

Neurauter: Seit zwei Monaten haben wir eine Angestellte in unserem Team, sind also in Längenfeld zu dritt. Seither hat jede von uns einen Tag in der Woche frei. Vorne in Ötz gibt es noch eine Kollegin, die aber auch bald in Pension geht.

VETMED: Das Ötztal ist also tierärztlich fest in Frauenhand. War das bei Ihnen beiden je ein Thema: Dass man einer Tierärztin den Job nicht in allen Facetten zugetraut hat?

Wassermann: Das gab es vereinzelt. Landwirte, die am Anfang kritisch waren. Die meisten haben wir durch unsere Arbeit überzeugt. Ein paar wird es immer geben, die einer Frau die Großtierpraktikerin nicht zutrauen.

Neurauter: Unser Kundenstamm wächst jedenfalls. Zwei Vormittage und einen Nachmittag machen wir auch Kleintiere: Hunde, Katzen und Kaninchen.

VETMED: Für wieviele Tiere sind Sie im Ötztal zuständig? Wieviele Stunden arbeiten Sie pro Woche?

Neurauter: Das haben wir noch nie ausgerechnet.

Wassermann: Im Winter vermutlich 60 Wochenstunden, im Sommer schnaufen wir durch, weil die Tiere da auf den Almen sind – das ist unsere ruhige Zeit.

Neurauter: Wir betreuen vielleicht 9.000 bis 10.000 Schafe und Ziegen und 3000 Rinder.

VETMED: Sie haben Startkapital vom Land Tirol bekommen, um den Standort zu übernehmen. Was war alles zu tun und wie haben Sie das Unternehmerische gemeistert?

Neurauter: Wir mieten die Räumlichkeiten unserer Vorgängerin weiter an, haben die Ordination aber neu ausgestattet. Buchhaltung ist nicht per se unser Ding, aber wir haben uns eingearbeitet. Das war anfangs schwierig - ein Vorteil war sicher, dass wir beide davor in Gemischtpraxen angestellt waren.

Wassermann: Wo man die ganzen Sachen, Medikamente und so weiter bestellt, ist eine wichtige Frage. Marktkenntnisse aus der Praxis sind da ein unschätzbarer Vorteil.

Neurauter: Wir sind ja auch amtliche Tierärtzinnen. Die Fleischbeschau war für uns beide neu. Wie die Abrechnung funktioniert, lernt man nicht im Studium und bekommt es nicht gezeigt.

VETMED: Gab es sonst Überraschungen im Arbeitsalltag - am Übergang vom Studium in die Praxis?

Wassermann: Zuhause am Hof haben wir einiges mitgekriegt. Wir haben gewusst, worauf wir uns einlassen.

Neurauter: Wichtig ist, im Studium gute Praktika zu machen. Zehn Wochen an einem guten Platz, wo du auch hingreifen und etwas selber machen darfst, kann dich so weit bringen, dass du selber fahren kannst.

VETMED: Apropos fahren. Sie sind viel unterwegs. Im Gebirge, im Winter, auf Forststraßen, zu abgelegenen Almen.

Neurauter: Ich habe einen VW Caddy als Dienstauto.

Wassermann: Ich einen Mitsubishi Outlander. Das wichtigste ist der Vierradantrieb. Traktorfahren haben wir beide früh gelernt.

VETMED: Welche Aspekte Ihrer Arbeit mögen Sie am meisten?

Neurauter: Ich mag die Abwechslung. Man weiß nie, was einen im Dienst erwartet

Wassermann: Ich mag Orthopädie und Klauenbehandlungen

VETMED: Wie schalten Sie in der Freizeit ab?

Neurauter: Nach mehr als einem Jahr machen wir dank unserer Angestellten beide je zwei Wochen Sommerurlaub. Ich habe eine vierjährige Tochter und wenn mir Zeit bleibt, gehe ich gerne wandern, im Winter skifahren und lese.

Wassermann: Wir haben die Natur vor der Haustür und da gehe ich auch gerne wandern und spazieren.

VETMED: Wie möchten Sie die gemeinsame Praxis weiterentwickeln?

Neurauter: Wir haben einen weiteren Mitarbeiter in der Ordination, der in der Apotheke hilft. Ich freue mich, wenn sich unsere Zusammenarbeit so gut eingespielt hat, dass wir uns in blind aufeinander verlassen können.

Wassermann: Ein Raum für Operationen mit einer kleinen Station für Intensivpflege und zwei Einstellboxen, wären noch eine gute Sache.

VETMED: Was wissen die wenigsten Menschen über kleine Wiederkäuer?

Neurauter: Schafe haben einen starken Mutterinstinkt und boxen dich in die Ecke, wenn du nicht aufpasst. Ein Bergschaf hat schon mal 100 Kilo. Wenn sie das Lamm aber ablehnen, sind sie ebenso gnadenlos. Das kann man dann einer Ziege unterschieben, weil die nehmen alles (lacht).

Wassermann: Das ist einfach Berufsrisiko, aber uns ist noch nie was passiert. Die Landwirte kennen ihre Tiere gut und machen uns aufmerksam, welche man besser im Auge behält.

Das Interview hat Astrid Kuffner geführt.

VETMED: Wussten Sie immer schon, dass Sie Tierärztin werden wollen?

Constanze Antosch: Ich bin in der Stadt Salzburg aufgewachsen, aber es war tatsächlich früh und immer mein einziger Berufswunsch. Was für eine Tierärztin ich werden würde, da war ich vollkommen offen. Und wie sich später gezeigt hat, war das für mich ein Erfolgsrezept.

VETMED: Sie haben an der Vetmeduni nach der Promotion als Assistentin an der Klinik für Reproduktionsmedizin mit Kleintieren gearbeitet. Im Jahr 2000 nach Salzburg als Schlachthoftierärztin gewechselt. Wie kam das?

Antosch: Mir hat es an der Uni gut gefallen. Ich habe es geliebt zu unterrichten, der Kontakt mit Mensch und Tier hat mir immer Spaß gemacht. Ich hatte einen Vertrag für fünf Jahre, aber damals musste man nach 3,5 Jahren Bescheid sagen, ob eine Habilitation der nächste Schritt ist. Ich habe darüber intensiv nachgedacht. Eine wissenschaftliche Karriere braucht Spezialisierung. Da wird das persönliche Tortenstück der Themen ziemlich schmal und spitz. Ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich das für mich nicht möchte. Parallel habe ich damals freiwillig das amtstierärztliche Physikat abgeschlossen.

VETMED: Wie viele Schlachthoftierärztinnen gab es damals in Salzburg?

Antosch: Ich war die erste. Mit der Ausbildung war für mich vieles denkbar und möglich. Im Physikat wurde mir klar, dass mich die größeren Zusammenhänge interessieren, dass ich teilhaben möchte am Umgang mit Seuchen und der Entstehung von Gesetzen, der Lebensmittelsicherheit und dem Tierschutz im internationalen Zusammenhang. Durch Zufall und relativ spät habe ich von der Stellenausschreibung erfahren. Bevor das in die Zeitung kommt, haben sich andere lange darauf vorbereitet. Ich musste aber meinen CV sowieso neu ausrichten. Beim Hearing war ich die einzige Frau, aber ich hatte durch die Vorlesungen Erfahrung darin, vor Leuten zu reden. Die Stadtväter waren vorsichtig, haben meine Besetzung aber wohl als geringes Risiko gesehen.

VETMED: Sie haben also weiße statt der schwarzen Gummistiefel angezogen und im Schlachthof mit einem Knochenjob begonnen. Das war zur Zeit der BSE-Krise. Hat man Ihnen als einziger Frau das Leben noch einmal schwerer gemacht?

Antosch: Die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung hat mich interessiert, aber Schlachthoftierärztin ist eher kein Wunschberuf, wenn man beim Magistrat einsteigt. Es war einfach die erste freie Stelle und für mich eine Möglichkeit mich zu verändern. Ich war von der Klinik gewohnt, dass man sich Termine mit mir ausmacht und habe quasi als Lehrling wieder angefangen. Ich bin relativ groß, aber das bestellte Arbeitsgewand – von Stiefel über Mantel bis Helm – war extra drei Nummern zu groß. Ich sah also von hinten aus, wie alle anderen. Es war körperlich anstrengende Arbeit und da wurde schon getestet, ob ich das packe. Es geht im Schlachthof sehr früh los, es ist eine Akkordarbeit, bei der man sehr wachsam sein muss, weil es sonst gefährlich wird. Wir waren in der ersten Reihe mit BSE konfrontiert, was lückenlose Dokumentation und scharfe Separierung erforderlich machte. Da wurde jede Hand gebraucht. Für Spielchen war keine Zeit. Die zwei Jahre waren heftig, aber ich habe dort eine Gemeinschaft erlebt. Im Schlachthof macht jeder seinen Job ohne große Unterschiede. Das Ergebnis muss passen und dafür kommt es auf alle an. Viele verpflichten sich auf Zeit, beißen rein, um sich ihren nächsten Schritt zu ermöglichen.

VETMED: Wie oft haben Sie einen starken Magen gebraucht?

Antosch: Jeden Tag. Ich bin sehr sportlich geworden und habe mir zudem erstmals Strukturen und Abläufe überlegt, um das Geschehen ein bisschen besser zu lenken. Nach meiner zweiten Karenz konnte ich die Sachbereichsleitung Lebensmittelaufsicht im Magistrat übernehmen. Das Jahr 2002 markierte einen Paradigmenwechsel in der Lebensmittelaufsicht durch neue EU-Regelungen und gleichzeitig gab es eine Pensionierungswelle bei der Lebensmittelpolizei. Ich habe diese planbaren Bundesaufgaben für mich als Nische identifiziert, also bin ich noch während der Karenz ein halbes Jahr zwischen Wien und Salzburg gependelt, mein Mann bei unseren kleinen Kindern, und habe die Prüfung für Lebensmittelkontrolle gemacht. Das war weit außerhalb meiner Komfortzone, hat sich aber gelohnt.

VETMED: Seit 2022 leiten Sie das Markt- und Veterinäramt, haben als Sachgebietsleiterin den vormaligen Leiter bereits seit 2017 vertreten. Was ist neu?

Antosch: Als Sachgebietsleiterin Lebensmittelaufsicht war ich die Taktgeberin. Als Amtsleiterin verantworte ich Lebensmittelaufsicht, Marktwesen und Tiergesundheit. In der kleinen Stadt Salzburg, wo ich nah an den Bürger:innen bin, aber eben auch Aufträge aus der Politik zugerufen bekomme. Wenn wir gut präventiv arbeiten, fällt unsere Aufgabenerledigung nicht auf. Anlassbedingtes Handeln, ausgelöst durch festgestellte Missstände oder unsichere Lebensmittel, steht in der Zeitung. Mir gefällt die Nähe zum Menschen durch den Konsumentenschutz und das Marktwesen mit der Anbindung an kleine Produzent:innen, aber auch Konzerne.

VETMED: Was macht Ihnen momentan Sorgen, worauf bereiten Sie sich vor?

Antosch: Wir müssen immer vorbereitet sein und einen Plan B in der Schublade haben. Um auf die nächste Seuche und Katastrophe vorbereitet zu sein, müssen wir wissen, was wir täglich tun und offen sein für Veränderungen - man braucht eine hohe Flexibilität. Es kann ein lebensmittelbedingter Krankheitsausbruch sein, oder eine Möwe fällt wegen Vogelgrippe vom Himmel. Derzeit ist Salzburg auch als Blauzungen-Krankheit Hochrisikogebiet eingestuft, hier ist besonders der innereuropäische Nutztierhandel betroffen. Wir stehen immer in Alarmbereitschaft.

VETMED: Was ist die Bedeutung von Qualitätsmanagement in Ihrem Bereich?

Antosch: Qualitätsmanagement gibt Arbeitssicherheit. Das Erstellen der Prozesse ist mühsam, aber wenn sie angenommen werden, regelmäßig aktualisiert und auch verschlankt werden, kommen wir zu guten Ergebnissen und können im Ernstfall reagieren und alles nachvollziehen. Wenn etwas passiert, ist bei uns klar, wer wo anruft, worüber wer informiert und wofür wer zuständig ist.

VETMED: Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben?

Antosch: Die Arbeit meiner Mitarbeiter:innen ist meine Visitenkarte. Mir ist wichtig, dass ich weiß, was passiert. Meine Tür ist offen und es gibt keine blöden Fragen. Jeder muss wissen, was er tut und warum er es tut. Fehler passieren, aber sie werden analysiert. Wir brauchen einen intensiven Austausch in den Fachbereichen und eine Vertrauensbasis, damit alle offen sagen, was ihnen auffällt. Wir machen uns gemeinsam Gedanken und kommen auf gute Ideen.

VETMED: Hat Sie das Studium gut auf Ihre aktuelle Aufgabe vorbereitet?

Antosch: Ja! Ich hatte das große Glück, mich nicht sehr früh entscheiden und spezialisieren zu müssen. Kurz hatte ich die Idee, in einer Kleintierordination neben dem Schlachthof auszuhelfen, aber mit den vielfältigen Aufgaben im Tierschutz hätte es mich nicht mehr ausgefüllt, ein Meerschweinchen mit Hautpilz zu therapieren.

VETMED: Sie sind eine leidenschaftliche Seglerin. Wie wirkt das Hobby in den Beruf und was bietet es als Ausgleich?

Antosch: Wir segeln ein altes Holzboot ohne moderne Ausrüstung, das mindestens drei Leute als Besatzung und viel Aufmerksamkeit braucht. Die Mitsegler müssen mir als Skipperin vertrauen und die Aufgaben müssen klar verteilt sein, sonst laufen wir auf Grund. Und für mich ist es eine Befreiung, dass wir nach dem Ablegen mindestens drei Stunden telefonisch nicht erreichbar sind.

Das Interview hat Astrid Kuffner geführt.

VETMED: Ich frage es gleich ganz direkt: Leben Sie den Traum vieler „pferdeverrückter“ Mädchen in Österreich? Was machen Sie als Sachbearbeiterin im Österreichischen Pferdesportverband?

Angelika Sparer: Ja, ich denke schon. Ich habe wirklich jeden Tag mit der Pferde- und Reiterwelt zu tun. Wenn man Pferde für sein Leben gerne hat, ist man da sicher ganz anders motiviert. Für mich ist es nicht nur ein Bürojob. Ich bin in der Abteilung für Spitzensport für die Sparten Dressur, Paradressur, Springen und Vielseitigkeit zuständig. Wenn ein österreichischer Reiter oder eine Reiterin international starten möchten, geht das über meinen Tisch - alle internationalen Bewerbe, Championate, die Olympischen Spiele und Europa- und Weltmeisterschaften. In meinen Bereich fällt auch die NADA, also die Anti-Doping-Agentur - für Pferde und Reiter:innen, sowohl in der Prävention als auch, wenn es einen Fall geben sollte.

VETMED: Sind Sie für die Arbeit viel unterwegs?

Sparer: Es ist mehr ein Bürojob. Ich kümmere mich um das Pferd und den Reiter/die Reiterin, dass sie alles haben, was sie brauchen. Ich sehe zu, dass alle Unterlagen ordnungsgemäß eingereicht werden – ich bin für die sorgfältige Vorbereitung zuständig. Aber im August 2022 war ich zum Beispiel bei den FEI-Weltmeisterschaften im Pferdesport in Herning (Dänemark) als Betreuerin vor Ort. Wir hatten Starter:innen in vier Disziplinen. Es waren viele Leute vom Verband vor Ort und ich war dort als Troubleshooterin, die organisiert und den Überblick behält.

VETMED: Sie haben direkt nach dem Bachelor in Pferdewissenschaften 2019 beim OEPS angefangen? Warum haben Sie sich für das Studium entschieden? Hat Sie die Ausbildung an der Vetmeduni gut auf den Job vorbereitet?

Sparer: Mit 18 wusste ich zunächst nicht, wie ich weitermachen soll. Ich habe überlegt, was mir am meisten Freude bereitet und was mich interessiert. Das waren nun mal Pferde. In den Pferdewissenschaften lernt man alles rund um Anatomie, Krankheiten, Fütterung aber auch wirtschaftliche Aspekte. Eine 1:1 Vorbereitung auf meine Aufgaben war es nicht. Aber es hilft mir natürlich, dass ich weiß, worum es geht. Wir hatten zum Beispiel auch eine Vorlesung zur Organisation des Reit- und Rennsports: wie das aufgebaut ist und wer wofür zuständig ist. Die Bürokratie rundherum habe ich mir angeeignet.

VETMED: Wie haben Sie diese Stelle gefunden oder hat die Stelle Sie gefunden?

Sparer: Es war Glück dabei. Ich habe schon während der Bachelorarbeit sehr viele Initiativbewerbungen geschickt - wirklich an alle möglichen Stellen, die mir eingefallen sind. Der OEPS hat sich zurückgemeldet, dass sie die Sachbearbeitung ausschreiben würden, aber zuerst mit mir sprechen. Beim Vorstellungsgespräch hat alles gepasst und hier bin ich.

VETMED: Was braucht es noch außer Wissen über Pferdesport? Sie waren zuvor auch im Verkauf und in der Gastronomie tätig - wie profitieren Sie davon?

Sparer: Alles, was man gemacht hat, ist wichtig. Ich hatte einfach schon zuvor Kundenkontakt. Wenn man mit Menschen arbeitet, hilft es schon etwas mehr Selbstbewusstsein gesammelt zu haben - mit schwierigen Situationen umgehen zu können. Bei allem, was mit den Tieren zu tun hat, braucht man gute Nerven – da kann es emotional werden und man muss einen kühlen Kopf bewahren. Es wollen meist viele Leute auf einmal etwas von einem und da darf ich den roten Faden nicht verlieren. Es finden jedes Wochenende Turniere statt, wir haben immer gut zu tun. Die Championate sind im Juli und August – da ist Hochsaison. Aber die Organisation ist davor und mit gutem Zeitmanagement kann man dann auch auf Sommerurlaub fahren. Mein Kollege macht die anderen Sparten und wir vertreten uns gegenseitig.

VETMED: Waren Sie je ein Bibi & Tina-Fan?

Sparer: Nein. Meine Beziehung zu den Tieren basiert nicht auf verkitschten Büchern. Ich reite seit meinem 7. Lebensjahr. Wir haben in der Volksschule einen Ausflug in den Reitstall gemacht und ich bin hängengeblieben. Das war ganz in der Nähe meines Elternhauses. Begonnen hat es mit Reitstunden, dann im Stall aushelfen, im Sommer war ich beinahe täglich dort. Heute ist mein Altösterreichisches Warmblut im gleichen Stall eingestellt.

VETMED: Diese Rasse wurde ursprünglich in der Armee eingesetzt, habe ich gelesen. Beteiligen Sie sich selbst auch an Bewerben?

Sparer: Es ist ein reines Freizeitpferd. Er hätte wohl die Veranlagung, aber Turniere und Wettkämpfe habe ich selber nie gemacht. Ich reite mit Finley aus, wir machen Dressur, Springen, sind im Gelände und machen Bodenarbeit.

VETMED: Welche Rolle spielt Weiterbildung in Ihrem Beruf?

Sparer: Ich habe noch im Studium einen Pferdebesamungskurs gemacht. Also ich wüsste, wie das geht, aber in Österreich macht das immer ein Tierarzt/eine Tierärztin. Und nach dem Studium habe ich noch den aufbauenden Erste-Hilfe-Kurs mit Pferdesamariter und Pferdesanitäter gemacht. Das hilft im Job jedenfalls, um Fragen von Kund:innen zu beantworten zu Impfungen oder Untersuchungen vom Pferd.

VETMED: Können Sie sich vorstellen noch ein Veterinärmedizinstudium anzuhängen?

Sparer: Im Moment passt es ganz gut. Für die Zukunft ist nichts ausgeschlossen.

VETMED: Was gefällt Ihnen an Ihrem Arbeitgeber, dem Österreichischen Pferdesportverband?

Sparer: Der OEPS will den Sport vorantreiben, gerade auch im Nachwuchsbereich für bestmögliche Förderung von Pferd und Reiterin sorgen. Mir gefällt, dass trotz des Leistungssports das Tierwohl stark im Fokus steht. Das Pferd ist ein Sportpartner, kein Sportgerät.

VETMED: Man sagt, dass alles Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde liegt. Was machen Sie zum Ausgleich für die Büroarbeit?

Sparer: Neben reiten mache ich auch Yoga. Das ist für mich ideal, weil reiten auch viel Körperspannung und Anpassung an das Tier bedeutet und beim Yoga kann ich ganz loslassen und nur für mich sein.

Das Interview hat Astrid Kuffner geführt.

VETMED: Anfang 2021 haben Sie mit einem Kollegen eine Kleintierpraxis in Huttwil im Schweizer Kanton Bern übernommen. Im Oktober 2022 haben Sie eine zweite Praxis in Langenthal, 20 Autominuten entfernt, übernommen. Wie kam es dazu?

Christoph Payer: Mein Kollege Marc Schneider und ich haben uns in der Tierklinik in Chur kennengelernt, wo wir beide als Assistenztierärzte gearbeitet haben. Nach drei Jahren war es für uns Zeit, etwas Neues anzugehen. Wir hatten immer wieder darüber gesprochen, uns gemeinsam selbstständig zu machen, weil wir einander gut kennen und gut zusammenarbeiten. Wir haben uns verschiedene Praxisräume angesehen im städtischen und ländlichen Bereich. In Huttwil haben wir es uns – letztlich auch finanziell – zugetraut. Wir sind mit dem Vorgänger-Ehepaar gut ins Gespräch gekommen, hatten ein faires Angebot und sie arbeiten auch beide noch tageweise mit. Die Praxis in Langenthal haben wir vor zweieinhalb Jahren ebenfalls von einer Kollegin übernommen, die in Pension gehen wollte. Auch sie ist noch verfügbar für Kund:innen, die zu ihr kommen wollen.

VETMED: Warum haben Sie expandiert und wie organisieren Sie sich mit zwei Filialen?

Payer: Jeden Tag ist einer von uns an je einem Standort. Die beiden Praxen sind über die Praxis-Software vernetzt. Karteikarten waren früher. Abends treffen wir uns im Büro in Huttwil und sprechen uns ab, machen Buchhaltung und planen Operationen, die wir gemeinsam durchführen wollen. Wir sind nach und nach in die kaufmännischen Aufgaben eines eigenen Betriebs hineingewachsen – das lernt man nicht auf der Uni. Als Österreicher und Deutscher im Emmental wollten wir erst einmal sehen, wie wir hier ankommen. Wir sind es vorsichtig angegangen. Wir wollten noch etwas wachsen und haben jetzt eine gute Größe. Das wird es für uns einfacher machen, wenn wir den Betrieb übergeben wollen, ein attraktives Angebot zu bekommen. Aber das dauert noch. Weiteres Wachstum ist erst einmal nicht geplant. Wir beobachten übrigens denselben Trend wie in der Humanmedizin: Es ist schwierig Fachkräfte für den Einsatz außerhalb von Ballungszentren zu finden.

VETMED: Kleintier-Orthopädie und Weichteilchirurgie sind Ihre Spezialgebiete. Was bieten Sie noch an?

Payer: Ich habe keine spezielle Ausbildung für Chirurgie, wie den internationalen Fachtierarzt. Aber nach dem Studium habe ich außeruniversitäre Kurse belegt und bilde mich laufend weiter. Das machen auch andere Kleintierärzte. Ich aber arbeite gerne mit den Händen und habe ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Wir versuchen natürlich Wünsche bestmöglich zu erfüllen. Zudem haben wir Belegärzte für Spezialgebiete wie Augen und Interne Medizin - das macht meine Frau - und zwei weitere Chirurg:innen tageweise im Haus.

VETMED: Wie kam es dazu, dass Sie in der Schweiz arbeiten? Wurde Ihre Ausbildung anerkannt?

Payer: Ich bin nicht so ein heimatverbundener, tief eingewurzelter Mensch, wie mein Ausbildungsweg beweist. Am Ende des Studiums habe ich ein tolles Praktikum bei Thomas Schwarzmann in Vorarlberg gemacht und er hat mir die Stelle als Assistenztierarzt der Tierklinik Masans AG in Chur vermittelt. Ich dachte mir: Erfahrung im Ausland ist immer gut und jetzt bin ich seit 2017 h hier. Die Schweiz ist sehr tolerant und erkennt die Ausbildung aus EU-Staaten an. Aber es gibt weitere unterschiedliche Reglements je Kanton. In Bern brauchten wir für die eigene Praxis z.B. eine Haftpflichtversicherung.

VETMED: Ihr Ausbildungsweg wirkt etwas … sprunghaft. Sie sind in der Gegend von Oberwart aufgewachsen, waren in der Sporthauptschule, dann in Wien an der Fachschule für Chemie und dann sehr weit weg von Österreich. In Ihrer Familie arbeiten Eltern und Bruder als Apotheker:innen. Das war nichts für Sie?

Payer: In meiner Jugend hatte ich viele verschiedene Interessen, denen ich nachgehen wollte. Das war eine schwierige Zeit für mich. Nach der Pflichtschule hatte ich erst einmal genug und wollte den Kopf freibekommen. Auf einer vorhergehenden Reise mit meinen Eltern hatten wir eine Familie in Südafrika besser kennengelernt. Dort wollte ich ein halbes Jahr auf der Game Farm mithelfen. Sie haben mich aufgenommen wie einen 3. Sohn und ich habe bei der Eigenjagd für Antilopen mitgeholfen, ausländische Jäger als eine Art Wildhüter betreut. Es gab auch eine Löwenzucht für Arterhaltungsprogramme. Heute nennt man das „Gap Year“. Bei mir wurden es letztlich - mit Unterbrechung für den Grundwehrdienst - insgesamt fünf Jahre. Zuletzt war ich als eine Art selbstständiger Vorarbeiter auf verschiedenen Farmen tätig. Nach Europa zurückgekehrt, bin ich wegen eines Rugbyunfalls. Ich hatte mir den Unterschenkel gebrochen, wurde hier operiert und habe eine Reha gemacht.

VETMED: Was haben Sie mitgenommen, wie hat sie diese prägende Zeit verändert?

Payer: Die Zeit zwischen 16 und 21 war prägend und ich habe es genossen Erfahrungen zu sammeln. In diesem sehr großen Land mit vielen Arbeitssuchenden war die erste Frage immer: Welche Qualifikation hast du? Warum soll ich gerade dich einstellen? Ich war auf mich gestellt und habe dort den Ehrgeiz entwickelt, der mir geholfen hat meinen Weg zu finden. Mir war bei der Rückkehr klar: Jetzt muss eine Ausbildung her. Ich habe die Matura an einer landwirtschaftlichen Fachschule in Graz nachgemacht, dann drei Jahre in Wieselburg an der Höheren landwirtschaftlichen Bundeslehranstalt studiert, weil ich gerne mit Tieren zu tun haben und viel draußen sein wollte. Man könnte sagen, ich habe fünf Jahre „verloren“, aber im Studium der Veterinärmedizin waren viele Quereinsteiger – da habe ich das nicht so gemerkt. Als ich den Studienplatz bekommen habe, war meine Idee Großtierarzt zu werden. Es kam dann doch anders.

VETMED: Was war im Arbeitsalltag anders, als Sie es im Studium erwartet haben?

Payer: Der Beruf ist toll, abwechslungsreich und anstrengend. Er verlangt viel Flexibilität und Einfühlungsvermögen - das bekommt man im Studium nicht so beigebracht. Auch die schwierigen Gespräche, die man mit Besitzer:innen führen muss, waren an der Uni noch kein Thema. Das ist meines Wissens heute anders. Den eigenen Weg findet man nach dem Studium. Ich würde mich wieder selbstständig machen und wieder mit Partner. Man kann sonst kaum auf Urlaub gehen, auch Notfälle sucht man sich nicht aus, die kommen zu einem. Da hilft ein Kompagnon. Worauf ich stolz bin: Wir haben bei uns im Lehrbetrieb umgesetzt, was wir beide in der Klinik immer vermisst haben. Es wurde uns ganz oft versprochen, dass wir etwas selbst machen dürfen und dann hat es stets der Chef gemacht. Wir lassen unsere Assistenztierärzte ran und stehen ihnen zur Seite – wir geben ihnen die Sicherheit, es selber machen zu können. Theorie und zuschauen alleine, gibt einem diese Sicherheit nicht.

VETMED: Sie beherrschen Afrikaans für den Alltag. Wie sieht es mit Ihrem Schwyzerdütsch aus?

Payer: Ich spreche es ganz schlecht, aber ich verstehe es inzwischen gut. Die Leute hören natürlich, dass ich nicht aus der Gegend bin und fragen höflich nach, ob Berndeutsch in Ordnung ist. Manchmal falle ich dann in meinen Dialekt. Und das passt.

Das Interview hat Astrid Kuffner geführt.