- Startseite /

- Universität /

- Infoservice /

- News /

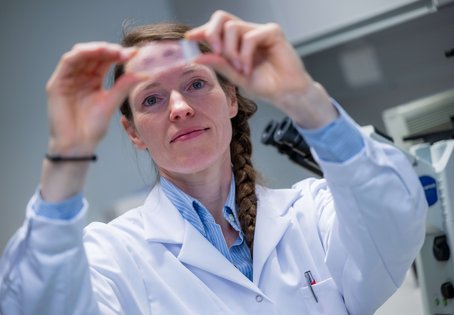

- Die Extrameile in Gummistiefeln – Professorin Clair Firth im Porträt

Forschung

Die Extrameile in Gummistiefeln – Professorin Clair Firth im Porträt

Clair Firth, ursprünglich „First in Family“-Studentin aus England, ist seit Herbst 2024 nicht nur Professorin für öffentliches Veterinärwesen, sondern verantwortet auch die Ausbildung für Amtstierärzt:innen in Österreich. Ihre Mission: alle Facetten des Berufsbilds zeigen und eine klare Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt kommunizieren.

„Der Zufall hat überall eine Rolle gespielt“, sagt Clair Firth über ihre Karriere. Oder vielleicht ist es eine Gabe, Gelegenheiten zu erkennen und sich in Neuland zu bewähren. So kam die Engländerin 1998 nach Wien, arbeitete als Wissenschaftskommunikatorin ebenso wie als Melkarbeiterin und steht heute an vorderster Front, um die Ausbildung der Amtstierärzt:innen in Österreich zu organisieren. Vergleichsweise unverrückbar und sehr früh stand für sie Veterinärmedizin als Berufswunsch fest. Dieses Ziel hat sie rückblickend mit Beharrlichkeit und im Zickzack erreicht.

Die Großtierärztin, aufgewachsen in einer ländlichen Region in Nordengland, half bereits als Teenager in Tierarztpraxen mit und fuhr damals auch mit Großtierpraktiker:innen aus. Doch einer der streng zugangsbeschränkten Studienplätze in Großbritannien war für die „First in Family“-Studentin zunächst dennoch außer Reichweite. Das „Arbeiterkind mit Liebe zur Landwirtschaft“ studierte also Nutztier- und Agrarwissenschaften in Nottingham und lebte für ein ERASMUS-Semester in Göttingen in Deutschland. Für die sprachliche Eingewöhnung in Wien, erklärt sie lachend, hat ihr das aber genauso wenig gebracht wie vier Jahre Deutschunterricht in der Schule.

Was hat sich für sie durch die Professur für öffentliches Veterinärwesen geändert? Zu den Lehraufträgen, die sie seit vielen Jahren pflegt, kommt seit Herbst 2024 die Aufgabe hinzu, die Ausbildung für Amtstierärzt:innen in Österreich zu organisieren. Auf Grund veränderter gesetzlicher Grundlagen müssen Lehrinhalte für die Studierenden der Vetmeduni und speziell für die Amtstierärzt:innen aktualisiert werden. Österreich hat ein neues Tiergesundheitsgesetz und ein neues Tierarzneimittelgesetz auf den Weg gebracht, die auf neuen EU-Verordnungen beruhen.

Zwischen Stall und Behörde

Ihre Beziehung zu Wiederkäuern – in guten wie in schlechten Zeiten – entwickelte sich schon im Bachelorstudium an der University of Nottingham. Sie mag das – im Regelfall – ruhige Wesen der Tiere. Während der BSE-Krise erforschte sie Alternativen für die Fütterung von Rindern und pilgerte dafür vor und nach den Vorlesungen in den Stall, um zu messen: was vorne reingeht und hinten rauskommt. Nach drei Jahren als Lecturer in Scientific English an der BOKU und einem Fernstudium in Agricultural Development am Imperial College London begann sie 2007 das Magisterstudium an der Vetmeduni in Wien. Seit dem Doktorat widmet sie sich intensiv den Themen sorgfältiger Antibiotikaeinsatz in der Veterinärmedizin und Vermeidung von Resistenzen sowie Tierseuchenbekämpfung.

In den kommenden Jahren möchte sie weiter zu Resistenzbildung forschen, zum Beispiel zur Rolle des Mikrobioms zur Vorbeugung von Resistenzen. Oder zur Verfütterung von Sperrmilch an Kälber – jene Milch von antibiotikabehandelten Kühen, die einige Tage nicht für den menschlichen Konsum freigegeben ist. Zudem stehen auf ihrer To-do-Liste multiresistente Keime (MRSA und ESBL-bildende E.coli) bei Schweinen und die gezielte Verankerung einer „antimicrobial stewardship“ in der österreichischen Tiermedizin. Stewardship lässt sich nicht so elegant als verantwortungsbewusster und nachvollziehbarer Umgang mit Antibiotika übersetzen, dem sich alle Stakeholder:innen verpflichtet fühlen. Denn Leitfäden zu erstellen und zu verteilen reicht nicht aus. Es geht um nachvollziehbare evidenzbasierte Entscheidungen und regelbasiertes Verhalten von allen Beteiligten: „Diese Forschung geht in Richtung Sozialwissenschaft und ich habe schon einige Kolleg:innen gefunden, mit denen ich etwas entwickeln möchte, um die Therapie-Entscheidungen und damit auch den One-Health-Ansatz nachhaltig zu stärken.“

Da Clair Firth einige Jahre lang selbst in einer Großtierpraxis in der Steiermark tätig war, weiß sie, wie wichtig es ist, dass Therapieleitfäden oder -empfehlungen praxisrelevant sind: „Es bringt nichts, im Elfenbeinturm der Universität zu sitzen und neue Richtlinien zu erarbeiten. Wir müssen uns sicher sein, dass diese auch für die Kolleg:innen in der täglichen klinischen Praxis nutzbar sind.“

Facettenreiches Berufsbild

Ihre Themen kommuniziert sie gerne breit: von der Kinderuni bis in ihre Kleingruppenkurse. Die Coronapandemie hat es für sie einfacher gemacht, ihren Job zu erklären. Jede erwachsene Person kennt heute Maßnahmen wie Prävention, Behandlung oder Quarantäne. Sie will den Studierenden und der breiten Öffentlichkeit vermitteln, was One Health bedeutet und wie facettenreich die Aufgaben im öffentlichen Veterinärwesen sind. „Das ist kein rein bürokratischer Job, sondern über die Kontrollen nah am Tierschutz und guter Tierhaltung. Tatsächlich kommt man in Kontakt mit vielen verschiedenen Tierarten, von der Schlange bis zum Pferd. Amtstierärzt:innen kümmern sich um die Gesundheit von Tieren und Menschen, weil sie unter anderem für die Sicherheit von Lebensmitteln, die ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln, die Gesundheit von Tierbeständen und die Überwachung von Zoonosen zuständig sind.“

In den vergangenen Jahren hat sich Firth intensiv mit Lehrdidaktik in Higher und Veterinary Education beschäftigt. Sie möchte mehr als nur Frontalunterricht bieten, viele Einsatzgebiete für veterinärmedizinisches Fachwissen präsentieren und eine Ansprechpartnerin auf Augenhöhe sein: „Wir können über alles Mögliche reden und müssen im Sinne der Differentialdiagnostik einen breiten Horizont abdecken. Als Tierseuchenspezialistin spreche ich nicht nur über Maul- und Klauenseuche – die bis vor Kurzem das letzte Mal in den 80er Jahren in Mitteleuropa vorkam –, sondern auch über die wahrscheinlicheren Krankheiten. Mit meinen Fallbeispielen trage ich gerne zu einem bigger picture bei.“ Etwa bei der Meldepflicht, die Veterinär:innen in Nutztierställen und Kleintierpraxen gleichermaßen betreffen kann, weil zum Beispiel Tollwut in Österreich durch Welpenschmuggel (wieder) auftreten kann und auch Pferde sich mit dem West-Nil-Virus infizieren können.

Tierärzt:innen, sagt Clair Firth, betreiben oft genug Detektivarbeit, indem sie Spuren aus Untersuchungen und Umfeld zusammentragen. Scheuklappen sind dabei nicht angezeigt und es gibt Felder, wo man sich an die beste Vorgehensweise erst herantasten muss, wie beim komplexen Zusammenspiel von Tiergesundheit, Almwirtschaft und Klimawandel.

Willkommen in Wien

Deutsch ist in Wien eine andere Sprache als in Göttingen. Österreich kann ganz schön flach sein. Wien ist eine Großstadt. Und es ist nicht einfach, als erwachsener Neuankömmling Einheimische als Freunde zu gewinnen. Im Jahr 1998 einen Lehrauftrag für wissenschaftliches Englisch an der Universität für Bodenkultur anzutreten, „war ein Kulturschock, zumeist ein schöner. Das Sprachenzentrum der BOKU war eine sehr internationale Bubble, die mich willkommen geheißen hat. Ich habe an der BOKU auch meinen Mann kennengelernt, eine Tochter studiert jetzt dort“.

Wenn Clair Firth erzählt, wie sie neben zwei kleinen Kindern das Veterinärmedizin-Studium durchzog, die Praktika im Nachtdienst absolvierte und Teilzeit als Clinical Medical

Writer bei Baxter arbeitete, wird klar, dass diese Frau auch in Gummistiefeln stets die Extrameile geht – und wie wichtig eine partnerschaftliche Aufgabenteilung ist.

Text: Astrid Kuffner

alle Fotos: Michael Bernkopf/Vetmeduni

Der Beitrag ist in VETMED 01/2025 erschienen.